| (13) 原宿 擂り鉢の重みで曲がってしまった?松の木が松蔭寺の門前に。 街道地図 |

沼津藩領榜示杭の前を通って目指すは原宿。 そういえば東京にも原宿があったなー、竹下通りで有名な。

こちらは江戸から13番目の宿場。本陣が1軒だけという小さな宿場だが富士山が美しく見える場所として

街道一の折り紙付き。 |

|

岐阜の三好様から松長一里塚跡の情報を頂きましたので追記いたします。 岐阜の三好様から松長一里塚跡の情報を頂きましたので追記いたします。

沼津宿のページに記した沼津藩領西側の榜示杭跡を過ぎて20分ほど歩くと民家の塀の間に「松長一里塚跡碑」(左)が建てられています。 ここの地名が沼津市大諏訪ということから大諏訪一里塚と記述する資料もある。

この写真は三好様から提供していただきました。

松長一里塚跡碑から10分、神明塚古墳の案内に従い路地を入ると突き当たりの小高い丘の上に神社が。神社の左側に「神明塚と刻まれた石碑」(左)がある。説明書きによると ここは前方後円墳で その頂上に神社を造ってしまったという。昔の人は大胆だ。

|

|

さらに20分ほど歩くと神明神社入り口に2体の「賽(さい)の神」(右)が祀られている。これも村人がお守りしている道祖神。風雪に耐えお顔の凸凹が無くなっているが村人が大切にしているようだ。 さらに20分ほど歩くと神明神社入り口に2体の「賽(さい)の神」(右)が祀られている。これも村人がお守りしている道祖神。風雪に耐えお顔の凸凹が無くなっているが村人が大切にしているようだ。

神明社入り口の横に原宿の「東木戸(見付)跡説明碑」(右)が設置されており いよいよ原宿に入ってきた。説明碑によると東木戸から西木戸までの距離は660間(2.2km)、それほど大きな宿場とは思えないが木戸間がかなり長い。

|

|

街道左奥の突き当たりに見えるのは「松蔭寺の擂り鉢松」(左)。その先、山門前の石塔は白隠禅師墓。その白隠が備前国池田候から拝領した擂り鉢を松に被せたところそのまま育ってしまった、といわれるのが門前の擂り鉢松。擂り鉢の重さに絶えかねて曲がってしまったようだな。 街道左奥の突き当たりに見えるのは「松蔭寺の擂り鉢松」(左)。その先、山門前の石塔は白隠禅師墓。その白隠が備前国池田候から拝領した擂り鉢を松に被せたところそのまま育ってしまった、といわれるのが門前の擂り鉢松。擂り鉢の重さに絶えかねて曲がってしまったようだな。

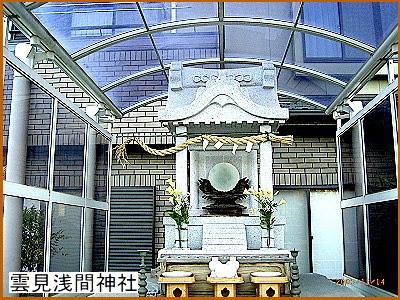

松蔭寺の少し先の右側にある「雲見浅間神社」(右)は、なんと社殿が温室?の中。過保護だのー。

|

|

雲見浅間神社の先、左側の植え込みの中に建てられた石碑は「白隠禅師誕生地碑」(左)。 コメント:現在は植込みが無くなり、広場の奥に設置されている。 雲見浅間神社の先、左側の植え込みの中に建てられた石碑は「白隠禅師誕生地碑」(左)。 コメント:現在は植込みが無くなり、広場の奥に設置されている。

「駿河に過ぎたるもの二つあり、富士のお山に原の白隠」

と言われた白隠禅師は貞享2年(1685)にこの地で生まれ32歳で松蔭寺の住職となるが禅宗の教えを広めるため全国を駆け巡っている。

今日もついに夕暮れが近づいたのでJR原駅へ。この「原駅」(右)、瓦葺きの屋根に白壁という、ちょっと個性的な駅舎がなんとも魅力的。

|

| JR原駅から100mほど歩き旧東海道に出たら左に向かって歩くのだが八丁畷かと思えるぐらい真っ直ぐな道。家と家との間から富士山が見えるが意外と雪が少ない。 |

| その後、西木戸跡碑と原一本松一里塚跡碑が設置されました。 |

岐阜の三好様から「原一本松一里塚跡」(左)の情報をいただきましたので追記いたします。 岐阜の三好様から「原一本松一里塚跡」(左)の情報をいただきましたので追記いたします。

場所はJR原駅入り口を過ぎて15分ほどの左側、フェンス際に石碑が設置されています。石碑の左側に設置された説明板には「東海道原宿一里塚」と記載され、塚に植えられた樹木はエノキではなく松であったと記されている。

左右の写真は三好様から提供していただきました。 |

| いつの間にか原宿を出てしまったが、本陣跡を見落としてしまったことが残念、その後本陣跡に本陣跡説明碑が設置されました。 |

|

30分ほど歩くと右側の浅間神社前にも「賽の神」(左)が。顔の凸凹が無くなっているので大変な昔の物のようだが、そのお姿はなんとなく心が和む。 30分ほど歩くと右側の浅間神社前にも「賽の神」(左)が。顔の凸凹が無くなっているので大変な昔の物のようだが、そのお姿はなんとなく心が和む。

右に富士山を見ながら さらに15分ほど歩き東海道線の踏切を渡ると、左手の一角に大妙乗典石経塔と刻まれた石塔と真新しい石版に植田新田開拓の由来を記した「石碑」(右)が建てられている。

この先から富士市。目指すは吉原宿。その前に藤沢では見られなかった左富士の見える場所を通過するのが楽しみだ。本当に富士山が左側に見えるのだろうか。 見ようによっては

なんてことないだろうな。

|

前の宿場沼津宿へ 次の宿場吉原宿へ 表紙へ戻る

|